Desde los inicios de la humanidad, el fuego ha sido mucho más que un elemento: ha sido un puente entre lo tangible y lo espiritual. Con él cocinamos, forjamos metales, pero también hemos aprendido a contemplar. Es una fuerza que transforma la materia y, al mismo tiempo, enciende los procesos del pensamiento. En el arte, su papel siempre ha sido doble: destruye y crea, purifica y renueva.

Hoy quiero contarte un poco sobre mi experiencia con la pintura con fuego, donde la dualidad cobra vida. El fuego deja de ser una simple herramienta para convertirse en interlocutor. A veces lo siento casi como una voz que responde, una presencia que guía el proceso. Podría decir que se transforma en un lenguaje, uno que no se habla con palabras, sino con calor y luz capaz de revelar la energía oculta de los metales y el pulso invisible de la materia.

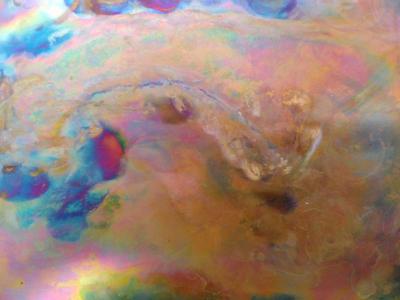

La pintura con fuego (flame painting) convierte el cobre en lienzo y el calor en pincel. En cada pieza, la materia revela su propio color, su ritmo y su energía. No hay dos piezas iguales: cada gesto del fuego deja huellas irrepetibles, reflejando el instante en que el calor, el aire y el metal se encuentran.

Todo comienza mucho antes de encender el fuego. Primero, elijo el cobre: observo su superficie, lo limpio, lo pulo hasta que brilla como si respirara. Es casi un ritual. Luego llega el momento del fuego, y ahí empieza la conversación. Con el soplete en mano, dirijo el calor en movimientos precisos o gestuales, según lo que la pieza me pida. A medida que la temperatura sube, el metal empieza a transformarse ante mis ojos: aparecen reflejos dorados, destellos rosados, azules profundos y violetas que cambian en cuestión de segundos.

Y aquí ocurre la magia (en realidad no es magia, es un proceso químico): mientras más se calienta el metal, más gruesa se vuelve la oxidación y su estructura molecular cambia, alterando la forma en que la luz se refleja. Es como si el cobre hablara otro idioma cada vez que se enciende. De pronto, los dorados se vuelven rojos, los azules viran al verde, y todo depende de algo tan impredecible como la humedad del aire o el ánimo del día. Por eso, ninguna obra se repite.

Lo más fascinante es que esos colores no vienen de ningún pigmento ni tinta. Son el resultado de una oxidación natural: cuando el calor entra en contacto con el cobre, las moléculas de oxígeno se combinan con su superficie formando una delgadísima capa de óxido (Callister & Rethwisch, 2018). Esa capa es, literalmente, el color. Este fenómeno no solo es químico, sino también físico. La luz se refleja en las capas microscópicas de óxido produciendo interferencias ópticas similares a las que observamos en burbujas o plumas iridiscentes. La ciencia explica la técnica, pero el fuego y la mano del artista la transforma en arte.

Asimismo, Tim Ingold (2013) también aporta un marco útil: “hacer es una forma de pensar con los materiales”. En el flame painting, ese pensamiento ocurre en tiempo real: cada movimiento del soplete, cada pausa y cada giro del cobre es un diálogo entre mente, mano y elemento.

En los talleres que imparto, los participantes descubren que no se trata solo de pintar con fuego, sino de escuchar el comportamiento del material. Aprenden a comprender cómo responde el cobre ante el calor, el aire y el tiempo. La experiencia se convierte en una práctica meditativa: algunos describen la experiencia como una forma de mindfulness creativo, donde el fuego se convierte en espejo del propio ritmo interior. Se aprende a dialogar con la materia, a respetar la imprevisibilidad y a celebrar el azar como elemento artístico. Cada pieza final es, así, tanto un registro del fuego como de la presencia del artista.

Pintar con fuego es, en el fondo, aprender a soltar. Es aceptar que todo está en constante transformación y que cada obra captura solo un instante: una huella térmica del tiempo, del movimiento y de la energía.

Como decía Paul Klee, “el arte no reproduce lo visible, lo hace visible”. En el flame painting, eso sucede literalmente: el calor revela lo que estaba oculto, lo que solo existe por unos segundos antes de cambiar otra vez. Es una práctica que enseña paciencia, humildad y asombro; una forma de dialogar con la materia y contigo mismo.

Y tal vez eso sea lo más bonito de todo: entender que cada chispa, cada color que aparece y desaparece, es una invitación a seguir explorando, a mirar más de cerca, a dejarte sorprender por lo que el fuego y la vida tienen aún por mostrarte.